Non è solo il Presente ad unirci, ma anche e soprattutto il nostro Passato. Le nostre Origini e le nostre Radici affondano in questo paese, in questi Boschi e in queste Acque. E questo vale per tutti, anche per l’ultimo dei nuovi abitanti o per gli abitanti che devono ancora venire: perché la Storia si attacca ai muri delle Case, alle cortecce degl’Alberi e agli Oggetti ormai in disuso. La Storia non è solo Conoscenza della mente, ma anche Esperienza in tutto ciò che ci circonda. La Storia è una Memoria che tramanda se stessa.

Nelle Tavole di Veleia (I sec. d.C.) si legge: FUNDUM BITUTIANUM A TITO BETUTIO FUSCO; l’iscrizione indica un possedimento (uno dei tanti elencati nelle tavole) ed il suo assegnatario: Betutio Fusco, che diede il nome al fondo stesso: Bitutianum, poi Bediolanum e quindi Bedizzano.

Oltre al vantaggio di essere vicino ai bacini marmiferi il poggio di Bedizzano aveva quello di essere circondato da boschi ed acque abbondanti: fattori, questi, che conferivano al luogo caratteristiche sufficienti ad ipotizzare uno sviluppo preromano. Certo è che in epoca romana sia le sorgenti che i boschi (oltre naturalmente alle cave) divennero elementi molto importanti.

Nel 1921, vicino al paese, venne alla luce una piccola Ara Votiva, risalente al I secolo d.C., in cui è scritto che le acque del luogo erano sacre alle ninfe, a disposizione di tutti e regolate secondo le rigide norme dettate dal «Curator Acquarum Titus Aumus Ameicimnus». Un’altra Ara scavata nei castagneti recava scritte dedicate al dio Silvanus e ad Artemide: divinità dei boschi e delle montagne. Questi piccoli ma importanti documenti testimoniano la cura e la considerazione in cui erano tenuti boschi e sorgenti.

Queste caratteristiche ambientali dovettero assicurare al borgo una discreta vitalità anche nei secoli bui susseguenti alla caduta dell’Impero Romano. La prima citazione del paese avviene proprio in epoca medievale nel 1035 ed è contenuta in un documento in cui si parla di boschi: particolare che rivela la continuità di una economia silvo-pastorale. Ma la ripresa del marmo, iniziata nel secolo seguente, cominciò a rivificare l’altra antica fonte di ricchezza della quale il paese aveva goduto in epoca romana. Da un documento del 1430 si apprende che alcuni degli operatori più abili e noti del settore marmifero erano «de Beditiano» e rispondevano ai nomi di «Pelliccia, Guido di Antonio de Marco, Agostino de Moro». Pochi anni dopo, nel 1490, l’elenco dei Maestri del Marmo conteneva ben 5 bedizzanesi.

L’attività legata al marmo, però, non distoglieva parte della comunità dalla ostinata e redditizia selvicoltura; dalla lettura di alcuni documenti si rivela che, per antica consuetudine, i boschi continuavano ad essere considerati più degli agri marmiferi. Negli Estimi del XVI secolo, ad esempio, si legge: «Vicinia Bedizano, cum boschum et agra cum Silvanis usque ad marmorum…». Da questa sia pur rapida «identificatione de Bedizano» sembra quasi che la zona del marmo, che la Vicinanza possedeva in buona estensione, fosse considerata come un semplice fattore aggiuntivo e complementare alla ricchezza degli agri boschivi.

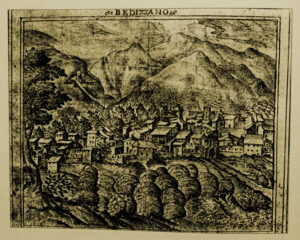

Questo non escusivo ed assoluto legame con le cave giovò al paese anche da un punto di vista ambientale: il verde abbondante , la quiete, la freschezza del clima estivo, l’abbondanza di selve e di acque, indussero i Cybo Malaspina ed altre famiglie della nascente nobiltà locale a trascorre a Bedizzano edificanti periodi di vacanze e, per conseguenza, a costruirvi dimore decorose: il palazzotto del Principe e gli edifici che circondano piazza Fratelli Bonucelli ne sono un estremo avanzo. Nel 1602 Alberico, scrivendo al napoletano Duca della Tripolda, dipingeva così Bedizzano: «110 fuochi, si trova in colle amenissimo con molte fonti e giardini e boschi di castagno. Ha Miseglia contro…». Il fatto che lo stesso Alberico frequentasse il paese incoraggiava sempre di più una certa affluenza di nobiltà: gli Schizzi, i Del Medico, i Luciani contribuirono all’abbellimento ed al prestigio della Vicinanza.

Nel 1564 la chiesa di San Genesio fu elevata a sede parrocchiale e, quindi, arricchita di preziose opera d’arte; pochi anni dopo fu iniziata la costruzione del grandioso Oratorio della Madonna della Pietà per cura di Carlo I e con il contributo di molti nobili, come i conti Schizzi. Tutto ciò, naturalmente, influiva positivamente anche sullo sviluppo demografico del paese: nel 1602 il Liber Focorum assegna a Bedizzano 83 fuochi (cioè nuclei familiari) e nel 1759 il Liber Hominum contava ben 871 anime, dato che faceva della Vicinanza la più abitata della valle dopo Carrara (2334 abitanti) e Moneta (885).

Per secoli la vita del paese si svolse tranquilla. Verso la fine dell’800 la frazione, e le sue vicinanze, furono spesso teatro di violente manifestazioni di inquietudine sociale (famosi i Fatti del Padre Eterno – 1888 – ed i conseguenti processi che ebbero eco in tutta Italia).

Durante l’ultima guerra mondiale Bedizzano ebbe quasi il 60 per cento delle case distrutte.

Illustri bedizzanesi furono Angelo Pelliccia (1791-1883), medico, filosofo, patriota molto noto ed attivo nella vita culturale, scientifica e politica del suo tempo; e Giovanni Morelli (XVII sec.) che per conto di Alberico II condusse attenti studi geologici sulle montagne alle spalle di Massa, dove attivò le prime cave.

I cenni storici sopra riportati sono tratti dal puntuale affresco del paese tratteggiato da Beniamino Gemignani nel suo libro “Carrara e la sua Gente – Vol. II”